里約奧運會的舉行,使奧運經濟成為另一個競技場。從地鐵列車、場館空調,到體育用品、紀念品都能看到“中國制造”。相對于熱鬧非凡的北京奧運會,8年后的里約奧運會顯得安靜平和很多,近8年來,中國大眾體育消費習慣導入初步完成,才是體育消費發展的關鍵因素。無論是中國觀眾還是相應的產業界,對里約奧運會都更為理性:首先,唯金牌論的競技體育模式有所淡化;其次,全民健身的體育經濟,正成為主流。

近8年來,中國大眾體育消費習慣導入初步完成,未來,或許是體育消費真正的黃金十年。從北京體育產業的規模來看,2008年北京體育產業總收入579.8億元,實現增加值154億元,占全國體育產業增加值比重達到了近10%。而國產品牌以李寧為代表,創始人李寧點燃北京奧運主火炬,當年李寧公司也迎來了鼎盛時刻,一度銷售量超過阿迪達斯。公開數據顯示,2007年,中國體育用品行業的銷售額為690億元,2008年達到910億元,2009年已突破至1110億元。

體育產業的小陽春,讓很多體育品牌,特別運動鞋服類企業開始高速擴張,各品牌大量開店。但是,現在看來,業界樂觀高估后奧運時代的中國體育消費潛力,隨后中國體育品牌開始經歷漫長的去庫存過程。數據顯示,2012的倫敦奧運會年,李寧公司虧損19.79億元,全年關閉門店總數達1821間。其他的知名國產體育品牌,如安踏、匹克、361°和特步在2013年分別仍有6.89億元、3.66億元、4.09億元和5.37億元的庫存。

事實上,在這一階段,整個中國體育產業并未因為北京奧運會而被真正的刺激起來。按照國際通行標準,當人均GDP達到5000美元,體育產業會呈現“井噴”態勢,目前中國人均GDP已到8000多美元的水平,但人均體育消費只相當于全球平均水平的十分之一。從2000年到2014年期間,雖然中國人均GDP以及人均收入都在快速增長,但體育消費一直處于低層次狀態,并沒有因為奧運會在北京的舉辦真正刺激起來,業界高估了奧運經濟的后勁。

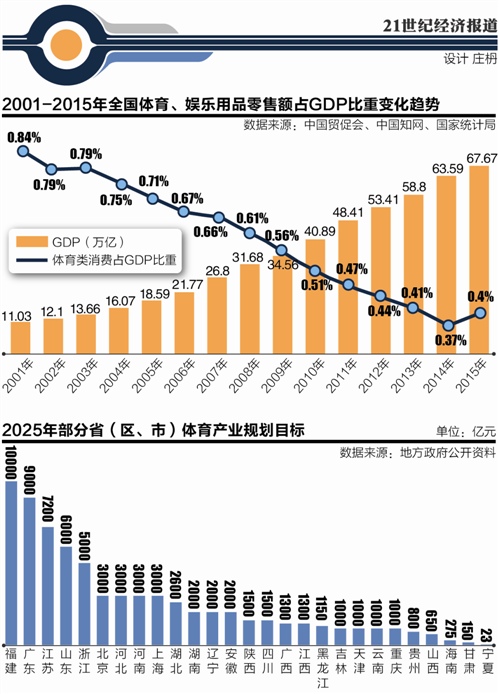

中國體育消費占GDP的比重,從2000年開始經歷了14年的下滑,這成為各個體育品牌遭遇困難的直接因素。其中2008年北京奧運會以及2012年倫敦奧運會,對這一數據的下降趨勢并未產生影響。

而我國體育產業中,體育用品占據全部產值的80%左右,其他上下游產業發展明顯不足,一些體育國產品牌,收入來源也相對單一。比如我們的國產品牌形成了鞋類、服裝為主要收入來源的結構。其中除李寧、361°外,其余國產品牌對鞋服產品的依賴程度都達到了95%以上,這與國外諸如阿迪達斯在配件等產品上多元化布局的格局有所差異,反映了國產運動品牌產業結構較單一的特征。這些也是中國體育產業遭遇問題的影響因素。

從競技體育到大眾體育,體育產業真正出現拐點是在2015年。這一年并不是“奧運年”。在這一年,中國體育消費占GDP的比重,在15年來首次出現上升。當年,體育消費占GDP的比重,增至0.40%。同期,2015年的中國人均GDP比2000年增長了5.2倍。

可以說,體育產業在2015年出現真正回暖。而對中國的知名體育品牌來說,2015年正是收獲年。國產五大體育品牌安踏、361度、匹克、特步、李寧發布的2015年財報,其中最具代表的李寧終于告別虧損局面,實現自2012年以來的首次扭虧為盈。全年收入達70.89億元,較2014年上升17%,凈利潤1400萬元,其中在服裝和鞋類業務上都實現了近50%的業績增長。安踏憑借111.26億元的營收,成為首個進入“百億俱樂部”的中國體育用品企業。

過去,在體育產業化、社會化水平不高的大背景下,國家集中財力物力投入到競技體育,功利性強,唯金牌論,其他非奧運項目以及很多大眾體育健身活動,并未受重視。而社會體育投入不足,整體體育水平很低。中國雖然人口基數大,體育消費的習慣仍在培養期。從2015年開始,受居民收入增長、消費結構升級和國家政策利好等諸多因素影響,體育消費發展勢頭初現,拐點過后,隨著消費從生存型向發展型轉變,未來體育消費潛力將更大程度釋放。

首先是2015年,全民健身上升到國家戰略,賽事審批權限下放,大眾體育賽事增加,全民參與體育的熱情釋放。單2015年一年,全國31省紛紛出臺了體育發展規劃,根據有具體數據目標的27省出臺的規劃,體育產業總規模在2025年將達70448億元。

7月份發布的《體育產業發展“十三五”規劃》提出,體育產業總規模將超3萬億元,從業人數超600萬人,體育產業增加值占GDP比重達1%,體育消費額占人均居民可支配收入比例超過2.5%,并構建一批具有國際競爭力的龍頭企業和創新企業的體育產業集群。規劃還提出,推廣運用政府和社會資本合作模式(PPP),支持社會力量進入體育產業領域。

從消費習慣來看,隨著中國中產階層比例的增加,體育消費習慣導入初步完成。2015年也是中國馬拉松元年,全民跑步熱,自行車、戶外運動熱,滑雪熱紛紛興起,健身成為中產階層的“圣經”。比如,2011-2015年五年間,中國馬拉松賽事數量從22場增至134場,其中2015年一年增加了83場,增幅超過160%。

而在這一背景下,很多傳統行業的領軍企業,以及大互聯網公司紛紛布局體育產業,以萬達、阿里、樂視等為代表,紛紛布局體育生態圈,場景化體育消費以及多元化的體育消費供給,正在形成。可以說,在這一階段,體育產業真正進入了“多方共贏期”。體育消費的潛力釋放已經從競技體育向大眾體育擴散。

生物醫藥與健康產業招商圖譜(招商地圖)系列

2025.06.12面議元.醫藥健康

按照“4.0版招商地圖”的研究邏輯,綜合推出的一款“普惠型招商地圖”產品。

中醫藥行業研究報告(綜合) 2024

2024.01.0529800元.生命健康

《報告》重點由中藥材種植、中藥制造和中醫大健康服務三大部分組成,全面呈現中醫藥行業投資價值與未來趨勢。

中山推進粵港澳大灣區建設產業發展規劃 國開聯.區域產業規劃 中山作為灣區重要節點城市,如何搶抓政策紅利,爭建灣區戰略性平臺,承接中心城市轉移產業,共享中心城市產業創新要素資源與平臺,以達至中山“灣...

寧夏先進制造業招商行動計劃 國開聯.招商圖譜與項目包裝 我單位受托制定寧夏全區先進制造產業招商行動計劃,深度剖析全區智能制造產業基礎、結構和產業承載優勢,明確自治區智能制造產業發展方向與未來招...

九省市如何借招商地圖(圖譜)實施專業招商? 國開聯.產業鏈招商與鏈長制 產業招商引資專業化、精細化、市場化已漸成業界共識,然而,如何實施專業化招商,如何進行精細化部署,又如何借助市場化的手段來提高招商引資實效...

產業鏈招商圖譜與招商地圖,區別在哪里? 國開聯.產業鏈招商與鏈長制 招商工作越來越趨于專業化、精準化和市場化,招商從業者也越來越意識到產業招商專業化的重要性。

招商引資項目評估 國開聯.產業鏈咨詢 第三方獨立評估,助力項目落地。

戰略新興產業規劃編制 國開聯.熱點議題 我們的成功案例遍及全國30省(區、市),連續獲得客戶信賴和委托。